2025.07.06社会参加 – 両者は、障害者の社会的な参加や活動を促進することを目指しています

障害者の社会参加は、誰もが共に暮らし、支え合う社会を実現するために重要なテーマです。近年、障害者が持つ多様な才能や視点が社会にとってかけがえのないものであることが認識されつつあります。しかし、実際には障害者が活動する機会が限られているのが現状です。本記事では、障害者と一般の人々が共に活動する機会を増やすための具体的な施策や取り組みを紹介します。地域全体で理解を深め、協力し合うことで、多様性を受け入れる社会を築いていく第一歩を見つけましょう。

障害者の社会参加を促進するためにはどのような施策が必要なのか?

障害者の社会参加を促進するための施策

障害者が社会で活躍し、その能力を最大限に発揮するためには、様々な施策が必要です。

社会参加は、単に物理的なバリアフリーだけでなく、心のバリアを取り除くことも含まれます。

ここでは、具体的な施策をいくつかご紹介します。

1. バリアフリー環境の整備

すべての人が安全に移動できる環境を整えることは、障害者の社会参加を助ける基本的な施策です。

物理的な障壁となる段差や狭い通路を解消することはもちろん、公共交通機関におけるバリアフリー化や、障害者専用駐車スペースの設置なども重要です。

また、細かい部分では、視覚障害者のための音声案内や、聴覚障害者のための情報掲示板なども必要です。

これにより、障害者がさまざまな場所へアクセスしやすくなります。

2. 働きやすい環境の提供

障害者の雇用促進は、社会参加の重要な要素です。

雇用主には障害者を受け入れるための環境整備を求め、企業にインセンティブを提供することが効果的です。

例えば、障害者が働きやすいオフィス設計や、必要な技術支援を提供することで、スムーズに職場に適応できるようにします。

また、職場での理解を深めるための研修を実施することも、職場環境の改善に寄与します。

3. 教育の充実

教育は、障害者が社会参加するための基盤です。

特別支援学校だけでなく、通常の学校でも障害者が受け入れられるようなシステムを構築することが大切です。

教育機関における教師の研修や、合理的配慮を提供するためのルールの整備が求められます。

これにより、障害者が平等に教育を受けられる環境が整います。

4. 地域活動の支援

地域での活動にも障害者が参加しやすくなる環境を整えることが重要です。

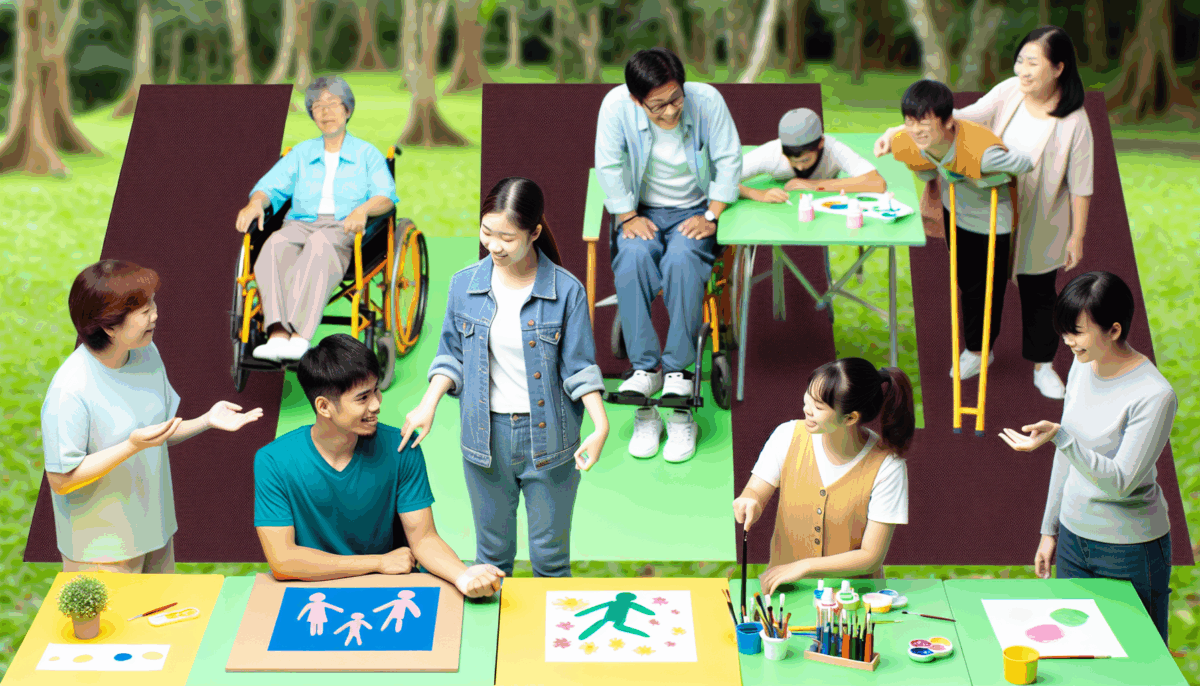

地域でのイベントや活動に障害者が参加できるよう、事前にバリアフリーの配慮を行ったり、参加者全員が気軽にコミュニケーションできる場を設けることが求められます。

このような取り組みは、障害者と非障害者の交流を促進し、相互理解を深めるためにも重要です。

5. メンタルサポートの充実

障害を抱える方々は、物理的な治療だけでなく、精神的なサポートも必要です。

カウンセリングサービスの充実や、悩みを気軽に相談できる窓口の設置が求められます。

社会参加への不安を軽減し、自己肯定感を高めるためのプログラムを提供することも重要です。

これにより、障害者が前向きに社会参加に取り組むことができるようになります。

6. 情報の普及と啓発活動

障害者の権利や社会参加の重要性についての啓発活動を行うことで、社会全体の理解を深めることができます。

また、障害者自身が自分の権利を理解し、積極的に社会参加を望むよう支援するプログラムも有効です。

コミュニティ内でのワークショップや講演会を開催し、障害者の理解を促進することが大切です。

まとめ

障害者の社会参加を促進するためには、多様な施策が連携して行われることが必要です。

それぞれの施策が相互に影響を与え合い、より良い環境を整えることで、障害者が安心して活動できる社会が実現されるでしょう。

全ての人が互いに尊重し合い、共に生活していくために、私たち一人ひとりができることを考え、行動することが重要です。

障害者が参加しやすい社会を実現するための具体的な取り組みとは?

障害者の社会参加を実現するための具体的な取り組み

近年、障害者が社会に参加することの重要性がますます認識されつつあります。

障害者が自己表現し、自己実現を図るためには、物理的・精神的な環境が整備される必要があります。

しかし、どのような具体的な取り組みが求められるのでしょうか。

以下に、障害者が参加しやすい社会を実現するための具体的な施策をいくつか紹介します。

バリアフリーの推進

バリアフリー環境は、障害者が自由に移動し、活動するための基盤となります。

まず、公共交通機関や建物のバリアフリー化が重要です。

エレベーターやスロープの設置、ドアや通路の幅の確保、視覚障害者向けの誘導ブロックの設置などが挙げられます。

また、行政はバリアフリーな住宅や商業施設を建設するための補助金制度を導入し、民間企業にもバリアフリー化を促進するよう働きかけが必要です。

雇用の促進

障害者が働く環境を整えることも重要な施策の一つです。

企業が障害者を雇用するためのインセンティブを提供し、職場での合理的配慮を実施することが求められます。

例えば、特別支援学校や障害者雇用支援機関との連携を強化し、企業が障害者を受け入れるための研修プログラムを設けることが有効です。

さらには、障害者の雇用に対する税制優遇措置を整えることも、企業側の障壁を下げる手助けになります。

多様な教育の提供

教育現場でも、障害を持つ子どもたちには特別支援教室やインクルーシブ教育が必要です。

障害の種類に応じた個別の教育カリキュラムを設定し、適切なサポートをすることで、自立した社会生活に向けたスキルを身につけることができます。

また、一般の学校でも障害についての啓発活動を行い、全ての子どもたちが共に学び、成長することを促進する環境が整えられる必要があります。

地域活動のサポート

地域活動やボランティアの促進は、障害者が社会に参加しやすくするための重要な要素です。

地域で行われるイベントや活動には、障害者の参加を奨励するための工夫が必要です。

例えば、地域の宿泊施設や商業施設での障害者優先のイベントや、障害者が中心となる地域づくりのワークショップを行うことで、地域の理解を深めることができるでしょう。

メンタルヘルスサポートの充実

障害を持つ人々にとって、メンタルヘルスも非常に重要な問題です。

社会参加が難しいと様々な心理的負担が生じるため、カウンセリングや心理支援のサービスが求められます。

特に、地域の保健センターや医療機関と連携して、メンタルヘルスに関する啓発活動や悩みに対する相談窓口を設置することが効果的です。

また、オンラインでの相談や支援も取り入れることで、より多くの人々にアプローチすることができるでしょう。

情報の普及と啓発活動

障害についての理解を深めるためには、情報の普及と啓発が不可欠です。

学校や企業での教育プログラムに障害の歴史や社会参加の重要性を組み込み、広く一般の人々に知識を共有することが求められます。

特に、身近な環境で障害者の活動を見聞きする機会を設けることで、関心を持つきっかけになるでしょう。

SNSなどのオンラインプラットフォームを活用して、より多くの人々に障害者の現状を伝えるキャンペーンを展開し、障害者の声を届けることが重要です。

地域全体の協力が必要

障害者が社会参加しやすい環境を整えるためには、地域全体の協力が必要です。

行政、企業、教育機関、地域住民が連携し、それぞれの立場からの取り組みを行うことが求められます。

障害者を支援するための地域ネットワークを築くことで、より多様な活動が可能となり、全ての人にとって参加しやすい社会を作ることができるでしょう。

これらの取り組みを通じて、障害者が自由に社会に参加できる環境を整えることができれば、より豊かな社会を築くことにつながります。

全ての人々が自らの可能性を広げ合い、共に生きることのできる社会の実現を目指しましょう。

どのようにして障害者と一般の人々が共に活動する機会を増やせるのか?

障害者と一般の人々が共に活動する機会を増やす方法

障害者の社会参加は、多くの地域で重要な課題です。

多くの国や地域では、障害者が持つ様々な才能や視点を活かすことが求められています。

しかし、実際には障害者が活動する機会は限られており、一般の人々との交流も不足しています。

ここでは、障害者と一般の人々が共に活動する機会を増やすための具体的な方法について考えていきます。

共同プロジェクトの実施

地域の団体や企業が共同でプロジェクトを実施することで、障害者と一般の人々が一緒に活動できる環境を整えることができます。

例えば、地域の清掃活動やイベントの運営など、共同で目的を達成することで互いに理解を深めることができます。

このような共同プロジェクトは、障害者が自分の得意分野を活かす機会を提供するとともに、一般の人々が障害者の視点や経験を学ぶ貴重な場となるでしょう。

また、プロジェクトを通じて、障害者と支援者、一般の人々との信頼関係を築くことができるため、参加者全員の成長にもつながります。

障害者の声を反映したイベントの企画

障害者が参加しやすいイベントを企画することが重要です。

例えば、障害者が興味を持つ分野に関連したワークショップやセミナーを開催し、一般の人々も参加できるようにします。

この際、障害者の意見を取り入れ、どのような内容や形式が望ましいかを考慮することが必要です。

イベントの内容が障害者のニーズにマッチすることで、参加者同士の交流が生まれ、障害者と一般の人々が互いに様々な価値を学び合う機会が増えます。

また、参加者の多様な背景や興味を生かすことで、より充実したイベントを実現できるでしょう。

スポーツや文化活動の奨励

スポーツや文化活動は、障害者と一般の人々が共に楽しめる優れた手段です。

地域のスポーツクラブや文化センターでのオープンデーや交流イベントを開催することで、障害者と一般の人々が一緒に活動する機会を増やすことができます。

特に、障害者スポーツの普及やアート活動の促進を通じて、両者が共に成長し合う場を提供します。

また、地域の文化イベントに障害者が参加することで、多様性を受け入れる社会の実現にもつながります。

教育機関との連携

教育機関と連携し、障害のある学生と一般の学生が共に学ぶ機会を増やすことが重要です。

特別支援学校や普通校の合同体験学習や交流授業を設けることで、学生同士が互いの理解を深める機会が生まれます。

また、こうした取り組みは障害者に対する偏見を軽減し、将来の社会での共存を促進する効果も期待できます。

子どもたちが幼少期から多様性を学んでいくことで、将来的な社会のあり方が変わる可能性があります。

メディアを活用した啓発活動

障害者と一般の人々との共に活動する機会を増やすためには、メディアを通じた啓発活動が不可欠です。

障害者の活動やインタビューを通じて、彼らの声を広めることで、一般の人々に対して理解を深めることができます。

また、メディアを通じて成功事例や共に活動している様子を紹介することで、一般の人々や企業に対し、障害者と共に活動することへの関心を喚起することができます。

これにより、さらに多くの人々が参加したいと感じるようになります。

ボランティア活動の充実

ボランティア活動は、障害者と一般の人々が共に活動する良い機会です。

地域のボランティアグループが障害者支援に特化した活動を行うことで、障害者との接点を持つことができます。

また、ボランティア活動を通じて、参加者同士の絆を深めることも可能です。

企業もボランティア参加を奨励し、社員の社会貢献意識を高めることで、障害者との接点を生み出すことができるでしょう。

これにより、ふとした出会いが新たな友情や協力のきっかけとなり、地域全体の活性化にもつながります。

地域全体での協力体制を築く

障害者と一般の人々が共に活動するためには、地域全体の協力が重要です。

自治体や企業、ボランティア団体、教育機関が連携して協力体制を築くことで、障害者が参加しやすい環境を整えることができます。

地域全体での取り組みが積極的に行われることで、それぞれの団体の持つ情報やリソースを共有し、より効果的に活動を広めていくことができます。

このように、地域の絆が強まることが、障害者の社会参加を促進させる力となります。

まとめ

障害者と一般の人々が共に活動する機会を増やすことは、相互理解や協力を深めるための重要な一歩です。

共同プロジェクトの実施、感染症防止策の徹底、スポーツや文化活動の奨励、教育機関との連携、さらにはメディアを活用した啓発活動を通じて、もっと多くの人々が共に活動できる社会を目指しましょう。

これらの施策を通じて、障害者が社会で生き生きと活動できる場を創り出し、より豊かなコミュニティを育てていくことが、私たちの責務なのです。

最後に

障害者が社会参加を促進するためには、バリアフリー環境の整備、働きやすい職場づくり、教育制度の充実が必要です。

物理的な障壁を解消し、必要な支援を提供することで、障害者が活躍できる場を増やし、社会全体の理解を深めることが重要です。

このような施策により、障害者が平等に社会参画しやすい環境を整えることが求められます。